सभी पाठकों को मेरा नमस्कार! आज की इस पोस्ट अधिगम के सिद्धांत (Adhigam ke Siddhant) में हम अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले की पोस्ट मैं हमने अधिगम क्या है?, अधिगम की परिभाषाएं, प्रकृति एवं विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझा था। यदि आपने वह पोस्ट नहीं पड़ी है तो कृपया पहले उसे पढ़े।

अधिगम के सिद्धांत (Adhigam ke siddhant)

मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सीखने के सिद्धांत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है और उस व्याख्या में तीन प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर मिल जाता है – व्यक्ति क्यों (Why) सीखता है?, व्यक्ति कैसे (How) सीखता है? व्यक्ति क्या (what) सीखता है? हेर्गिन्हाह्न के अनुसार अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों में इन तीनों प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है।

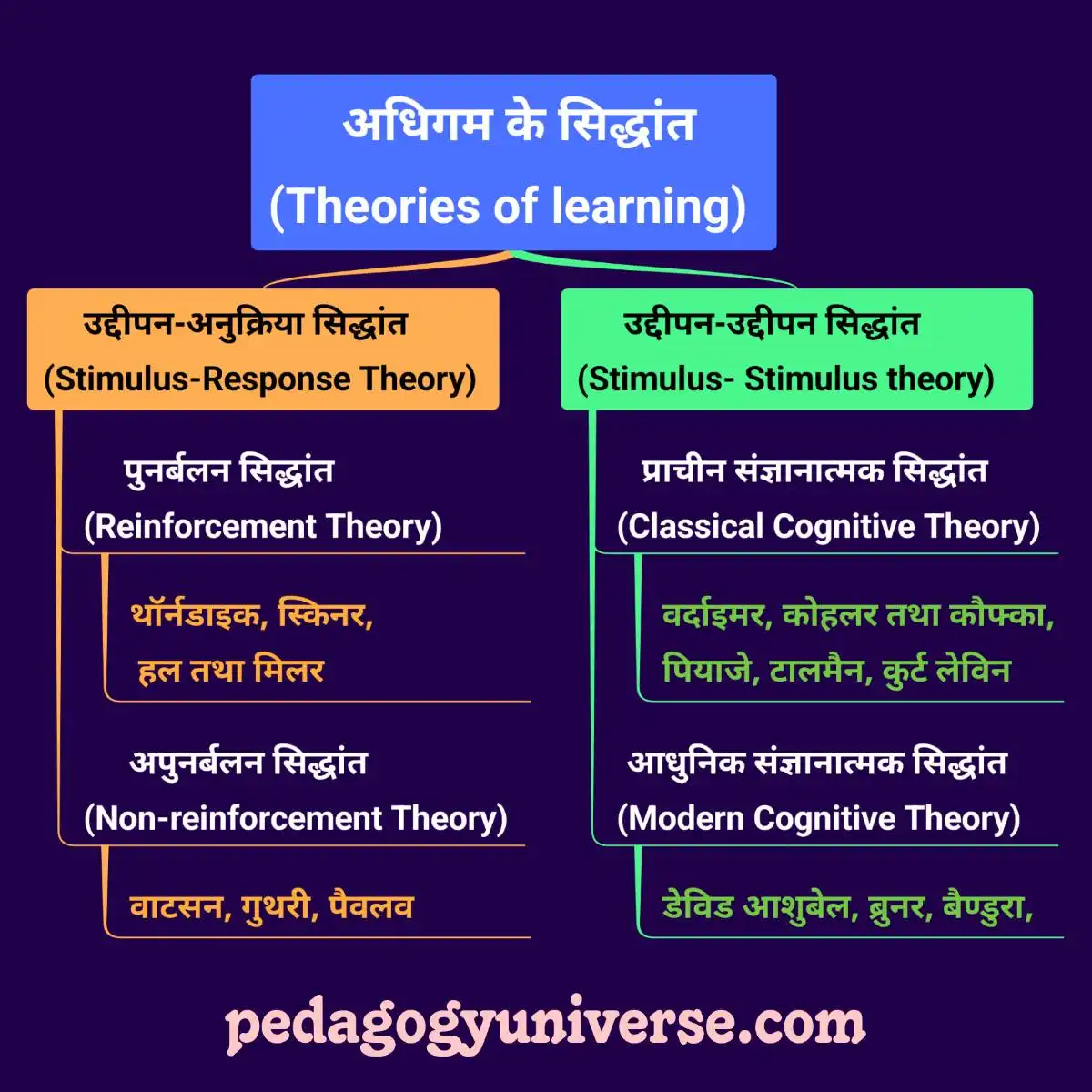

यदि अधिगम के सिद्धांतों को ध्यान से देखा जाए तो इन सिद्धांतों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है-

(1) उद्दीपन-अनुक्रिया सिद्धांत (Stimulus-Response Theory)

(2) उद्दीपन-उद्दीपन सिद्धांत (Stimulus- Stimulus theory)

उद्दीपन-अनुक्रिया सिद्धांत (Stimulus-Response Theory)-

अन्य नाम– संबंधवादी/सहचर्यवादी सिद्धांत, परीधिय सिद्धांत (Peripheral theories), व्यवहारवादी सिद्धांत, एस० आर० सिद्धांत (S-R Theories)

उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांत (Behaviorist Theory) या संबंधवादी सिद्धांत (Connectionist Theory) भी कहा जाता है। इन सिद्धांतों को संबंधवादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सहचर्य या संबंध स्थापित करने को ही अधिगम मानते हैं।

अधिगम के इन सिद्धांतों को एस० आर० सिद्धांत (S-R Theories) भी कहा जाता है। क्योंकि यह सिद्धांत उद्दीपक (S) और अनुक्रिया (R) के मध्य संबंधन कुछ सीखने का आधार मानते हैं।

उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों के अनुसार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या जिसे उद्दीपन कहा जाता है, आती है तो वह उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। इनमें से सही अनुक्रिया से समस्या का समाधान हो जाता है जिससे व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति इस सही अनुक्रिया को दोहराने का प्रयास करता है जिससे उस उद्दीपक और इस अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है जिसे अधिगम कहते हैं।

व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध कैसे स्थापित होता है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि यह संबंध पुनर्बलन के आधार पर होता है। जब अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पुनर्बलन मिलता है तो इसका संतोषजनक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और वह उस अनुक्रिया को उद्दीपक के साथ संबंधित कर लेता है। जो मनोवैज्ञानिक इस मत को मानते हैं उन मनोवैज्ञानिकों के अधिगम के सिद्धांतों को उद्दीपन-अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है या इन्हें प्रभावक सिद्धांत (Effect Theory) भी कहा जाता है।

जबकि कुछ मनोविज्ञान को का मत है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध/सहचर्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता (contiguity) या बारंबारता (frequency) के आधार पर होता है। इन लोगों का मानना है कि जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया एक दूसरे के साथ-साथ होते हैं और ऐसा बार-बार होता है तो अपने आप ही इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है जिसे हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। जो मनोवैज्ञानिक इस मत को मानते हैं उन मनोवैज्ञानिकों के अधिगम के सिद्धांतों को उद्दीपन-अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है।

अतः हम उद्दीपन-अनुक्रिया सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं-

पुनर्बलन सिद्धांत (Reinforcement Theory)

पुनर्बलन सिद्धांतों के अंतर्गत थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्लार्क हल्का अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत आदि सिद्धांत आते हैं। यह सभी अधिगम के सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधन का कारण पुनर्बलन को मानते हैं।

अपुनर्बलन सिद्धांत (Non-Reinforcement Theory)

अपुनर्बलन सिद्धांतों के अंतर्गत वाटसन का व्यवहारात्मक प्रतिस्थापन सिद्धांत, पैवलव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, एडविन रे गुथरी का सामीप्यता अधिगम सिद्धांत (Contiguity learning)/ एक प्रयास अधिगम (One trial learning) आदि सिद्धांत आते हैं। यह सभी अधिगम के सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध का कारण सामीप्यता या बारंबारता को मानते हैं।

उद्दीपन-उद्दीपन सिद्धांत (Stimulus- Stimulus theory)

अन्य नाम– संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत (Field Theories), केंद्रीय सिद्धांत (Central Theories), एस० एस० सिद्धांत (S-S Theories)

इन सिद्धांतों को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी सिद्धांतों के विरोध में हुआ है। इन सिद्धांतों के अनुसार किसी भी अधिगम परस्थिति में कई समस्याएं या उद्दीपक होते हैं सिखाने वाले व्यक्ति को उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ एवं उनके आपसी संबंधों को समझाना होता है। जैसे ही व्यक्ति उन विभिन्न उद्दीपको का अर्थ तथा उसके आपसी संबंधों को समझ लेता है, पुरी उद्दीपन स्थिति का उनके मस्तिष्क में एक संज्ञानात्मक मानचित्र विकसित हो जाता है जिसे अधिगम की संज्ञा दी जाती है।

इन अधिगम के सिद्धांतों में उद्दीपक व अनुक्रिया में यांत्रिक संबंध के बजाय उद्देश्य (Purpose), अंतर्दृष्टि (Insight) आदि के साथ-साथ प्राणी की रुचि, मूल्य, अभिप्रेरणा, मनोवृति और पूर्व अनुभव आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है।

मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है-

प्राचीन संज्ञानात्मक सिद्धांत (Classical Cognitive Theory)-

प्राचीन संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, टालमेन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत आदि सिद्धांत आते हैं।

आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत (Modern Cognitive Theory)

आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत डेविड आशुबेल का अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत/ मॉडलिंग थ्योरी आदि सिद्धांत आते हैं।

Note– अल्बर्ट एस बंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी सिद्धांतों के मध्य पुल (Bridge) मानी जाती है।

अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है जिन्हें हम एक अलग पोस्ट अधिगम के उपागम (Approaches to Learning) में समझेंगे। मैं जल्द ही अधिगम के उपागमों पर एक पोस्ट लाने का प्रयास करूंगा जिसमें मैं अधिगम के निम्न उपागमों पर चर्चा करूंगा –

- व्यवहारवादी उपागम (Behaviorist Approach)

- संज्ञानवादी उपागम (Cognitive Approach)

- सामाजिक अधिगम उपागम (Social Learning Approach)

- मानवतावादी उपागम (Humanistic Approach)

- निर्माणवादी/ रचनावादी उपागम (Constructivist Approach)

कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत –

- थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत

- पैवलव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत

- स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत

- वाटसन का व्यवहारात्मक प्रतिस्थापन सिद्धांत

- क्लार्क हल का अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत

- एडविन रे गुथरी का सामीप्यता अधिगम सिद्धांत

- कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत

- डेविड आशुबेल का अधिगम सिद्धांत

- कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत

- बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत

- पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत

- ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत

- रॉबर्ट एम गैने का अष्टपदीय सोपानकी का

- वाइगोत्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत

अधिगम के इन सभी सिद्धांतों को हम अलग-अलग ब्लॉग पोस्टों के माध्यम से बारी-बारी से विस्तार से समझेंगे। मैं जब जब किसी अधिगम के सिद्धांत पर कोई पोस्ट लाऊंगा तो उसकी लिंक इसी पोस्ट में डालते जाऊंगा जिससे आप एक ही जगह से सभी अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से इन सभी सिद्धांतों पर एक-एक पोस्ट लाऊं तो कृपया हमारी पोस्ट को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम और अधिक मेहनत के साथ कार्य कर पाएंगे। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अपने सुझाव दें। धन्यवाद!

Note- मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी पोस्टों की लिंक और प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।